Бродский — поэзия прошлого, Рейн — поэзия настоящего, Гандлевский — поэзия будущего

Борис Рыжий сегодня один из самых известных в России поэтов современности. При жизни он участвовал в международном фестивале поэтов в Голландии, стал лауреатом премий «Антибукер» (1999) и «Северная Пальмира» (2000). Его книги издаются в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, а также за границей (Голландия, Италия, США). Дни поэзии памяти Бориса Рыжего стали значительным событием в культурной жизни Екатеринбурга и Свердловской области.

Борис Рыжий сегодня один из самых известных в Росси поэтов современности. При жизни он участвовал в межэдународном фестивале поэтов в Голландии, стал лауреатом премий «Антибукер» (1999) и «Северная Пальмира» (2000). Его книги издаются в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, а также за границей (Голландия, Италия, США). Дни поэзии памяти Бориса Рыжего стали значительным событием в культурной жизни Екатеринбурга и Свердловской области.

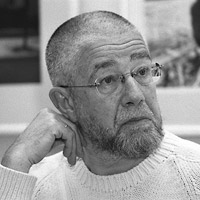

Сегодня поэт Сергей Гандлевский гость нашего издания. Разговор о становлении и судьбе поэта, значении поэтического слова в современной культуре.

Сергей Маркович Гандлевский родился в 1952 году. Окончил филологический факультет МГУ, русское отделение в 1077 году. Стихи пишет с 18 лет. В 70-е годы входил в группу «Московское время» (вместе в А. Цветковым, АюСопровским, Б.Кенжеевым…). Публикуется с конца 80-х. Публикации сначала в зарубежной эмигрантской, затем в российской периодике. Книги стихов: Рассказ (1989), Праздник (1995), Конспект (1999),повесть Трепанация черепа (1996) книга эссе Поэтическая кухня (1998) избранное Порядок слов (2000). Премия Анти-Букер за лучшую поэтическую книгу года (Праздник), Малая Букеровская премия (1996) за Трепанацию черепа, премия «Северная Пальмира» (2000) за Конспект. Член Союза российских писателей. Участник поэтических фестивалей и выступлений в Австрии, Англии, США, Швеции. Работает редактором отдела критики и публицистики в журнале «Иностранная литература».

* * *

Самосуд неожиданной зрелости,

Это зрелище средней руки

Лишено общепризнанной прелести -

Выйти на берег тихой реки,

Рефлектируя в рифму. Молчание

Речь мою караулит давно.

Бархударов, Крючков и компания,

Разве это нам свыше дано!

Есть обычай у русской поэзии

С отвращением бить зеркала

Или прятать кухонное лезвие

В ящик письменного стола.

Дядя в шляпе, испачканной голубем,

Отразился в трофейном трюмо.

Не мори меня творческим голодом,

Так оно получилось само.

Было вроде кораблика, ялика,

Воробья на пустом гамаке.

Это облако? Нет, это яблоко.

Это азбука в женской руке.

Это азбучной нежности навыки,

Скрип уключин по дачным прудам.

Лижет ссадину, просится на руки -

Я тебя никому не отдам!

Стало барщиной, ревностью, мукою,

Расплескался по капле мотив.

Всухомятку мычу и мяукаю,

Пятернями башку обхватив.

Для чего мне досталась в наследие

Чья-то маска с двусмысленным ртом,

Одноактовой жизни трагедия,

Диалог резонера с шутом?

Для чего, моя музыка зыбкая,

Объясни мне, когда я умру,

Ты сидела с недоброй улыбкою

На одном бесконечном пиру

И морочила сонного отрока,

Скатерть праздничную теребя?

Это яблоко? Нет, это облако.

И пощады не жду от тебя.

1982

Что-нибудь о тюрьме и разлуке,

Со слезою и пеной у рта.

Кострома ли, Великие Луки -

Но в застолье в чести Воркута.

Это песни о том, как по справке

Сын седым воротился домой.

Пил у Нинки и плакал у Клавки -

Ах ты, Господи Боже ты мой!

Наша станция, как на ладони.

Шепелявит свое водосток.

О разлуке поют на перроне.

Хулиганов везут на восток.

День-деньской колесят по отчизне

Люди, хлеб, стратегический груз.

Что-нибудь о загубленной жизни -

У меня невзыскательный вкус.

Выйди осенью в чистое поле,

Ветром родины лоб остуди.

Жаркой розой глоток алкоголя

Разворачивается в груди.

Кружит ночь из семейства вороньих.

Расстояния свищут в кулак.

Для отечества нет посторонних,

Нет, и все тут - и дышится так,

Будто пасмурным утром проснулся -

Загремели, баланду внесли, -

От дурацких надежд отмахнулся,

И в исподнем ведут, а вдали -

Пруд, покрытый гусиною кожей,

Семафор через силу горит,

Сеет дождь, и небритый прохожий

Сам с собой на ходу говорит.

Сергей Гандлевский

— Сергей Маркович, насколько сегодня поэзия может влиять на умы, настроение людей, формирование их мировоззрения?

— Насколько поэзия может влиять на умы людей, это зависит от самих людей, но мы живем в нечастую пору поэтического ренессанса и надеюсь, что наши времена потомки вспомнят с большой приязнью, потому что одновременно сосуществуют несколько одаренных поэтических поколения: бродско-лосевско-рейновское, следующее — азенберговско-цветковское, я называю имена по алфавиту, каждая плеяда имеет по дюжине одаренных писателей, оперилось и следующее поколение, те, кому сейчас 40 лет и совсем молодое, представителем которого является ваш земляк Борис Рыжий. Он светило среди четвертого поколения.

— Как становятся поэтами? Это тяжкий каждодневный труд, озарение или данный с рождения талант?

Поэт не развивается прямолинейно - из пункта А в пункт Б. Творчество знает топтание на месте, возвращение, кружение, но, в конце концов, внимательный наблюдатель в этой чересполосице различит несколько стадий поступательного движения.

Подросток определенного склада испытывает сильные лирические позывы и пользуется для облегчения души первыми попавшимися под руку словами. Из доброжелательности принято говорить о непосредственности детских опусов, но ничего непосредственного в первых пробах пера, как правило, нет: интонации, обороты - все чужое, видавшее виды. У подавляющей части младопишущих приступ возрастной графомании с молодостью же и проходит. Число претендентов на звание "поэта» заметно убавляется; можно даже сказать, что остаются люди со своеобразным иммунодефицитом: принимающие словесность слишком близко к сердцу. (Помню, много лет назад я шел по берегу Каспийского моря со стороны Мангышлака с приятелем по геологической партии - мы разговаривали о божественном. Он довольно легко согласился с моими доказательствами бытия Божия, но напоследок от души посоветовал "не зацикливаться").

Так вот, на следующий этап переваливают именно "зацикленные" - лет шестнадцати и старше - и рано или поздно находят себе подобных; возникают поэтические содружества. Память о юношеском чудесном взаимопонимании способна скрасить не один черный день в будущем. Занятно, что именно период ученичества и эпигонства нередко вспоминается зрелыми поэтами как время, когда им как-то особенно хорошо - не то что в зрелости - "пелось". Есть в поэзии такая дежурная тема. "Пелось" им, скажем прямо, так себе, куда хуже, чем годы спустя, но лирического восторга и впрямь было хоть отбавляй - "растущий звон, волнение, неведомое миру". Это пора хронического застолья, многословных прогулок, взыскательного чтения. Дружа с живыми, молодой поэт выбирает себе загробную компанию по вкусу, образцы для подражания, крепко привязывается к какому-либо славному литературному течению прошлого, незаметно для себя самого становится литератором. Казалось бы: живи и радуйся. Не тут-то было; осталось, как говорится, начать и кончить.

— Насколько доступна литература для людей малоспособных, но настойчивых в своем желании сделать себе имя?

— Литература просторна, и в ней непросто, но можно научиться худо-бедно сводить концы с концами - и в профессиональном, и в житейском смыслах. Получать удовольствие от собственного труда и скрашивать досуг читателю, если повезет - заслужить премии и звания. И при всем при этом не сказать ни одного живого слова, никого не задеть за живое, когда у самого поэта, а потом и у читателя мороз проходит по коже.

Для массы литераторов ничего по сути дела не меняется со времени отроческих поползновений: только тогда желторотый автор слагал неуклюжие вирши, выхватывая слова из словарного запаса наобум, а возмужавший поэт-профессионал набил руку и пишет крепкие стихи, выбирая с чувством, с толком, с расстановкой лексику, интонации, приемы из общего литературного имущества культуры, вроде как берет на прокат. Но его художественные средства все равно общие, то есть чужие. Такой род деятельности сродни бойкому переводу - личных эмоций на язык готовых литературных формулировок. С утруской, усадкой и прочими утратами, подчас присущими этому ремеслу. Вот незадача: жизнь - своя, а слова - не свои! Настоящему поэту такое положение вещей - нож острый. (Неспроста советский режим, чрезвычайно чувствительный к форме собственности, безошибочно распознал в человеке искусства частника и предусмотрел для него обобществленные средства производства - метод социалистического реализма. Последствия этой эстетической коллективизации, как и установления колхозного строя в деревне, широко известны.) Поэт вроде старообрядца в общественной столовой: тому надо утолить голод, но нельзя пользоваться казенной посудой. Создание персонального заумного языка - один из способов выйти из затруднительного положения, но прибегают к этой уловке единицы, обрекающие себя тем самым на своеобразное одиночное заключение.

Остальным стихотворцам, склонным довольствоваться исконной словарной наличностью, предстоит очередной и не менее суровый, чем в отрочестве, отсев. Большинство пишущих так и будет беззаботно гонять туда-сюда из пустого в порожнее то одну, то другую эстетику, когда-то кем-то созданную исключительно для своих нужд, но давным-давно пошедшую по рукам и потерявшую в мытарствах смысл и породу. Десятки поэтических книжек можно издавать, не указывая на обложке фамилий авторов, потому что сочинители книжек, по существу, и не авторы вовсе, а безвольные медиумы моды, школы, тенденции. Неискушенный читатель этих сочинений имеет дело не с определенными личностями, а с глашатаями общих мест литературы, обоняет культурные поветрия. Один персонаж Льва Толстого с тщанием обставлял квартиру: "... было прелестно, - не только он говорил, но ему говорили все, кто видели. В сущности же, было то самое, что бывает у всех не совсем богатых людей, но таких, которые хотят быть похожими на богатых и потому только похожи друг на друга..." Вот и писательский средний класс - не более, чем плодородный слой, гумус, обеспечивающий культурное брожение и прозябание, поддерживающий среду обитания в жилом виде к приходу настоящего автора. Это, может статься, необходимо и даже полезно в экологии культуры, ибо гарантирует непрерывность процесса и т. д., но какие "ножницы" между уровнем литературных притязаний такого номинального авторства и реальным назначением его бытования в литературе!

— Что такое настоящий поэтический талант, и какой чаще всего бывает судьба талантливого человека?

У меньшинства пишущих, кому самочувствие и самомнение (проще говоря, талант) не позволяют быть отголоском безличной литературной стихии, смириться с участью культурного планктона, появляется аллергия на "литературу" в рутинном смысле слова - его имел в виду Верлен/Пастернак: "Все прочее - литература". Взыскательный мастер начинает исподволь тяготиться искусством, на которое он же смолоду смотрел снизу вверх, требует от себя и собратьев по цеху "почвы и судьбы", "дикого мяса", "сумасшедшего нароста".

Ведь что получается: в нас теплятся какие-то глубоко личные импульсы - назовем их для простоты "духовной жизнью", - нам хочется высказаться, мы открываем рот - а вместо нас и за нас говорит литература. Так в "Двенадцати стульях" участники митинга, посвященного пуску трамвая, желая поделиться своими соображениями по поводу знаменательного события, говорили, как под гипнозом, о Чемберлене, румынских боярах и Муссолини.

Вызволить собственную речь из литературной неволи - вот задача, которую для себя и по-своему решает заново каждый стоящий поэт. И усилия для решения именно этой задачи и создают подлинное искусство. В процессе приручения беспризорного языка автор тратит творческую энергию, которая сохраняется в культуре очень надолго, если не навсегда. Выдыхается все: устаревает проблематика произведения, тиражируются некогда оригинальные приемы, достоянием начинающих становится виртуозная для своего времени художественная техника, позабываются или до неузнаваемости изменяются значения слов, а вот авторский трепет при обращении языка в свою веру остается и ощущается хорошим читателем как наличие стиля. Когда наша общая речь превращается в "индивидуальное кровное наречие". Безусловность и таинственная простота подобной метаморфозы вызывает оторопь восторга. Мне даже чудится при чтении, что книги талантливых писателей набраны каким-то особенным шрифтом.

Обретение собственного голоса - большое и редкое достижение, на котором, вообще-то говоря, можно и остановиться; многие и останавливаются, довольствуясь "небольшой, но ухватистой силой" (Есенин был несправедлив к себе). Считанные единицы продолжают развитие. До этого, последнего, этапа речь шла о естественном отборе в дарвиновском понимании - биологическом конкурсе врожденных способностей. Отныне необходим не только талант - нужно иметь что сказать и верить в насущность своего высказывания, то есть обладать недюжинными человеческими качествами: широким духовным кругозором, непраздным умом, восприимчивостью к опыту, честолюбием высокой пробы. Теперь мишенью досады становится не какая-то там "литература", а собственные былые достижения. Дублировать их значит множить ту же "литературу". Надо думать, это далеко не покойная участь - затяжная тяжба "с самим собой, с самим собой". Личность такого масштаба обречена на эстетические открытия: авторскому стилю придется соответствовать темпу собственно человеческого развития. Иногда кажется, что в данном случае создание шедевра не самоцель творческих усилий, а побочный результат всей жизнедеятельности. Конечно, принимать во внимание подобную идеальную фигуру - очень гамбургский счет, но без него мы имеем дело лишь с тщеславным ребячеством или трудотерапией.

Что касается поэта Бориса Рыжего, молодого человека, ушедшего от нас в возрасте 27 лет, то в нем присутствовало моцартовское начало». Эти слова сказал о Есенине Борис Пастернак.

* * *

Когда я жил на этом свете

И этим воздухом дышал,

И совершал поступки эти,

Другие, нет, не совершал;

Когда помалкивал и вякал,

Мотал и запасался впрок,

Храбрился, зубоскалил, плакал -

И ничего не уберег;

И вот теперь, когда я умер

И превратился в вещество,

Никто - ни Кьеркегор, ни Бубер -

Не объяснит мне, для чего,

С какой - не растолкуют - стати,

И то сказать, с какой-такой

Я жил и в собственной кровати

Садился вдруг во тьме ночной...

* * *

"Пидарасы", - сказал Хрущев.

Был я смолоду не готов

Осознать правоту Хрущева,

Но, дожив до своих годов,

Убедился, честное слово.

Суета сует и обман,

Словом, полный анжамбеман.

Сунь два пальца в рот, сочинитель,

Чтоб остались только азы:

Мойдодыр, жи-ши через и,

Потому что система - ниппель.

Впору взять и лечь в лазарет,

Где врачует речь логопед.

Вдруг она и срастется в гипсе

Прибаутки, мол, дул в дуду

Хабибулин в х/б б/у -

Всё б/у. Хрущев не ошибся.

* * *

Есть горожанин на природе.

Он взял неделю за свой счет

И пастерначит в огороде,

И умиротворенья ждет.

Семь дней прилежнее японца

Он созерцает листопад,

И блеск дождя, и бледность солнца,

Застыв с лопатой между гряд.

Люблю разуть глаза и плакать!

Сад в ожидании конца

Стоит в исподнем, бросив в слякоть

Повязку черную с лица.

Слышна дворняжек перепалка.

Ползет букашка по руке.

И не элегия - считалка

Все вертится на языке.

О том, как месяц из тумана

Идет-бредет судить-рядить,

Нож вынимает из кармана

И говорит, кому водить.

Об этом рано говорить.

Об этом говорить не рано.

* * *

Как ангел, проклятый за сдержанность свою,

Как полдень в сентябре - ни холодно, ни жарко,

Таким я делаюсь, на том почти стою,

И радости не рад, и жалости не жалко.

Еще мерещится заката полоса,

Невыразимая, как и при жизни было,

И двух тургеневских подпасков голоса:

- Да не училище - удилище, мудила!

Еще - ах, Боже ты мой - тянет остриё

Вечерний отсвет дня от гамака к сараю;

Вершка не дотянул, и ночь берет свое.

Умру - полюбите, а то я вас не знаю...

Подняться, выпрямиться, вздрогнуть, чтобы что:

Сказать идите вон, уважьте, осчастливьте?

Но полон дом гостей, на вешалке пальто.

Гостей полным-полно, и все молчат, как в лифте.

NN без лифчика и с нею сноб-юнец.

Пострел из Зальцбурга и кто-то из Ростова.

И птичка, и жучок, и травка, наконец,

Такая трын-трава - и ничего другого.

Сергей Гандлевский

Сегодня поэт Сергей Гандлевский гость нашего издания. Разговор о становлении и судьбе поэта, значении поэтического слова в современной культуре.

Сергей Маркович Гандлевский родился в 1952 году. Окончил филологический факультет МГУ, русское отделение в 1077 году. Стихи пишет с 18 лет. В 70-е годы входил в группу «Московское время» (вместе в А. Цветковым, АюСопровским, Б.Кенжеевым…). Публикуется с конца 80-х. Публикации сначала в зарубежной эмигрантской, затем в российской периодике. Книги стихов: Рассказ (1989), Праздник (1995), Конспект (1999),повесть Трепанация черепа (1996) книга эссе Поэтическая кухня (1998) избранное Порядок слов (2000). Премия Анти-Букер за лучшую поэтическую книгу года (Праздник), Малая Букеровская премия (1996) за Трепанацию черепа, премия «Северная Пальмира» (2000) за Конспект. Член Союза российских писателей. Участник поэтических фестивалей и выступлений в Австрии, Англии, США, Швеции. Работает редактором отдела критики и публицистики в журнале «Иностранная литература».

в и з и т н а я к а р т о ч к а

* * *

Самосуд неожиданной зрелости,

Это зрелище средней руки

Лишено общепризнанной прелести -

Выйти на берег тихой реки,

Рефлектируя в рифму. Молчание

Речь мою караулит давно.

Бархударов, Крючков и компания,

Разве это нам свыше дано!

Есть обычай у русской поэзии

С отвращением бить зеркала

Или прятать кухонное лезвие

В ящик письменного стола.

Дядя в шляпе, испачканной голубем,

Отразился в трофейном трюмо.

Не мори меня творческим голодом,

Так оно получилось само.

Было вроде кораблика, ялика,

Воробья на пустом гамаке.

Это облако? Нет, это яблоко.

Это азбука в женской руке.

Это азбучной нежности навыки,

Скрип уключин по дачным прудам.

Лижет ссадину, просится на руки -

Я тебя никому не отдам!

Стало барщиной, ревностью, мукою,

Расплескался по капле мотив.

Всухомятку мычу и мяукаю,

Пятернями башку обхватив.

Для чего мне досталась в наследие

Чья-то маска с двусмысленным ртом,

Одноактовой жизни трагедия,

Диалог резонера с шутом?

Для чего, моя музыка зыбкая,

Объясни мне, когда я умру,

Ты сидела с недоброй улыбкою

На одном бесконечном пиру

И морочила сонного отрока,

Скатерть праздничную теребя?

Это яблоко? Нет, это облако.

И пощады не жду от тебя.

1982

Что-нибудь о тюрьме и разлуке,

Со слезою и пеной у рта.

Кострома ли, Великие Луки -

Но в застолье в чести Воркута.

Это песни о том, как по справке

Сын седым воротился домой.

Пил у Нинки и плакал у Клавки -

Ах ты, Господи Боже ты мой!

Наша станция, как на ладони.

Шепелявит свое водосток.

О разлуке поют на перроне.

Хулиганов везут на восток.

День-деньской колесят по отчизне

Люди, хлеб, стратегический груз.

Что-нибудь о загубленной жизни -

У меня невзыскательный вкус.

Выйди осенью в чистое поле,

Ветром родины лоб остуди.

Жаркой розой глоток алкоголя

Разворачивается в груди.

Кружит ночь из семейства вороньих.

Расстояния свищут в кулак.

Для отечества нет посторонних,

Нет, и все тут - и дышится так,

Будто пасмурным утром проснулся -

Загремели, баланду внесли, -

От дурацких надежд отмахнулся,

И в исподнем ведут, а вдали -

Пруд, покрытый гусиною кожей,

Семафор через силу горит,

Сеет дождь, и небритый прохожий

Сам с собой на ходу говорит.

Сергей Гандлевский

— Сергей Маркович, насколько сегодня поэзия может влиять на умы, настроение людей, формирование их мировоззрения?

— Насколько поэзия может влиять на умы людей, это зависит от самих людей, но мы живем в нечастую пору поэтического ренессанса и надеюсь, что наши времена потомки вспомнят с большой приязнью, потому что одновременно сосуществуют несколько одаренных поэтических поколения: бродско-лосевско-рейновское, следующее — азенберговско-цветковское, я называю имена по алфавиту, каждая плеяда имеет по дюжине одаренных писателей, оперилось и следующее поколение, те, кому сейчас 40 лет и совсем молодое, представителем которого является ваш земляк Борис Рыжий. Он светило среди четвертого поколения.

— Как становятся поэтами? Это тяжкий каждодневный труд, озарение или данный с рождения талант?

Поэт не развивается прямолинейно - из пункта А в пункт Б. Творчество знает топтание на месте, возвращение, кружение, но, в конце концов, внимательный наблюдатель в этой чересполосице различит несколько стадий поступательного движения.

Подросток определенного склада испытывает сильные лирические позывы и пользуется для облегчения души первыми попавшимися под руку словами. Из доброжелательности принято говорить о непосредственности детских опусов, но ничего непосредственного в первых пробах пера, как правило, нет: интонации, обороты - все чужое, видавшее виды. У подавляющей части младопишущих приступ возрастной графомании с молодостью же и проходит. Число претендентов на звание "поэта» заметно убавляется; можно даже сказать, что остаются люди со своеобразным иммунодефицитом: принимающие словесность слишком близко к сердцу. (Помню, много лет назад я шел по берегу Каспийского моря со стороны Мангышлака с приятелем по геологической партии - мы разговаривали о божественном. Он довольно легко согласился с моими доказательствами бытия Божия, но напоследок от души посоветовал "не зацикливаться").

Так вот, на следующий этап переваливают именно "зацикленные" - лет шестнадцати и старше - и рано или поздно находят себе подобных; возникают поэтические содружества. Память о юношеском чудесном взаимопонимании способна скрасить не один черный день в будущем. Занятно, что именно период ученичества и эпигонства нередко вспоминается зрелыми поэтами как время, когда им как-то особенно хорошо - не то что в зрелости - "пелось". Есть в поэзии такая дежурная тема. "Пелось" им, скажем прямо, так себе, куда хуже, чем годы спустя, но лирического восторга и впрямь было хоть отбавляй - "растущий звон, волнение, неведомое миру". Это пора хронического застолья, многословных прогулок, взыскательного чтения. Дружа с живыми, молодой поэт выбирает себе загробную компанию по вкусу, образцы для подражания, крепко привязывается к какому-либо славному литературному течению прошлого, незаметно для себя самого становится литератором. Казалось бы: живи и радуйся. Не тут-то было; осталось, как говорится, начать и кончить.

— Насколько доступна литература для людей малоспособных, но настойчивых в своем желании сделать себе имя?

— Литература просторна, и в ней непросто, но можно научиться худо-бедно сводить концы с концами - и в профессиональном, и в житейском смыслах. Получать удовольствие от собственного труда и скрашивать досуг читателю, если повезет - заслужить премии и звания. И при всем при этом не сказать ни одного живого слова, никого не задеть за живое, когда у самого поэта, а потом и у читателя мороз проходит по коже.

Для массы литераторов ничего по сути дела не меняется со времени отроческих поползновений: только тогда желторотый автор слагал неуклюжие вирши, выхватывая слова из словарного запаса наобум, а возмужавший поэт-профессионал набил руку и пишет крепкие стихи, выбирая с чувством, с толком, с расстановкой лексику, интонации, приемы из общего литературного имущества культуры, вроде как берет на прокат. Но его художественные средства все равно общие, то есть чужие. Такой род деятельности сродни бойкому переводу - личных эмоций на язык готовых литературных формулировок. С утруской, усадкой и прочими утратами, подчас присущими этому ремеслу. Вот незадача: жизнь - своя, а слова - не свои! Настоящему поэту такое положение вещей - нож острый. (Неспроста советский режим, чрезвычайно чувствительный к форме собственности, безошибочно распознал в человеке искусства частника и предусмотрел для него обобществленные средства производства - метод социалистического реализма. Последствия этой эстетической коллективизации, как и установления колхозного строя в деревне, широко известны.) Поэт вроде старообрядца в общественной столовой: тому надо утолить голод, но нельзя пользоваться казенной посудой. Создание персонального заумного языка - один из способов выйти из затруднительного положения, но прибегают к этой уловке единицы, обрекающие себя тем самым на своеобразное одиночное заключение.

Остальным стихотворцам, склонным довольствоваться исконной словарной наличностью, предстоит очередной и не менее суровый, чем в отрочестве, отсев. Большинство пишущих так и будет беззаботно гонять туда-сюда из пустого в порожнее то одну, то другую эстетику, когда-то кем-то созданную исключительно для своих нужд, но давным-давно пошедшую по рукам и потерявшую в мытарствах смысл и породу. Десятки поэтических книжек можно издавать, не указывая на обложке фамилий авторов, потому что сочинители книжек, по существу, и не авторы вовсе, а безвольные медиумы моды, школы, тенденции. Неискушенный читатель этих сочинений имеет дело не с определенными личностями, а с глашатаями общих мест литературы, обоняет культурные поветрия. Один персонаж Льва Толстого с тщанием обставлял квартиру: "... было прелестно, - не только он говорил, но ему говорили все, кто видели. В сущности же, было то самое, что бывает у всех не совсем богатых людей, но таких, которые хотят быть похожими на богатых и потому только похожи друг на друга..." Вот и писательский средний класс - не более, чем плодородный слой, гумус, обеспечивающий культурное брожение и прозябание, поддерживающий среду обитания в жилом виде к приходу настоящего автора. Это, может статься, необходимо и даже полезно в экологии культуры, ибо гарантирует непрерывность процесса и т. д., но какие "ножницы" между уровнем литературных притязаний такого номинального авторства и реальным назначением его бытования в литературе!

— Что такое настоящий поэтический талант, и какой чаще всего бывает судьба талантливого человека?

У меньшинства пишущих, кому самочувствие и самомнение (проще говоря, талант) не позволяют быть отголоском безличной литературной стихии, смириться с участью культурного планктона, появляется аллергия на "литературу" в рутинном смысле слова - его имел в виду Верлен/Пастернак: "Все прочее - литература". Взыскательный мастер начинает исподволь тяготиться искусством, на которое он же смолоду смотрел снизу вверх, требует от себя и собратьев по цеху "почвы и судьбы", "дикого мяса", "сумасшедшего нароста".

Ведь что получается: в нас теплятся какие-то глубоко личные импульсы - назовем их для простоты "духовной жизнью", - нам хочется высказаться, мы открываем рот - а вместо нас и за нас говорит литература. Так в "Двенадцати стульях" участники митинга, посвященного пуску трамвая, желая поделиться своими соображениями по поводу знаменательного события, говорили, как под гипнозом, о Чемберлене, румынских боярах и Муссолини.

Вызволить собственную речь из литературной неволи - вот задача, которую для себя и по-своему решает заново каждый стоящий поэт. И усилия для решения именно этой задачи и создают подлинное искусство. В процессе приручения беспризорного языка автор тратит творческую энергию, которая сохраняется в культуре очень надолго, если не навсегда. Выдыхается все: устаревает проблематика произведения, тиражируются некогда оригинальные приемы, достоянием начинающих становится виртуозная для своего времени художественная техника, позабываются или до неузнаваемости изменяются значения слов, а вот авторский трепет при обращении языка в свою веру остается и ощущается хорошим читателем как наличие стиля. Когда наша общая речь превращается в "индивидуальное кровное наречие". Безусловность и таинственная простота подобной метаморфозы вызывает оторопь восторга. Мне даже чудится при чтении, что книги талантливых писателей набраны каким-то особенным шрифтом.

Обретение собственного голоса - большое и редкое достижение, на котором, вообще-то говоря, можно и остановиться; многие и останавливаются, довольствуясь "небольшой, но ухватистой силой" (Есенин был несправедлив к себе). Считанные единицы продолжают развитие. До этого, последнего, этапа речь шла о естественном отборе в дарвиновском понимании - биологическом конкурсе врожденных способностей. Отныне необходим не только талант - нужно иметь что сказать и верить в насущность своего высказывания, то есть обладать недюжинными человеческими качествами: широким духовным кругозором, непраздным умом, восприимчивостью к опыту, честолюбием высокой пробы. Теперь мишенью досады становится не какая-то там "литература", а собственные былые достижения. Дублировать их значит множить ту же "литературу". Надо думать, это далеко не покойная участь - затяжная тяжба "с самим собой, с самим собой". Личность такого масштаба обречена на эстетические открытия: авторскому стилю придется соответствовать темпу собственно человеческого развития. Иногда кажется, что в данном случае создание шедевра не самоцель творческих усилий, а побочный результат всей жизнедеятельности. Конечно, принимать во внимание подобную идеальную фигуру - очень гамбургский счет, но без него мы имеем дело лишь с тщеславным ребячеством или трудотерапией.

Что касается поэта Бориса Рыжего, молодого человека, ушедшего от нас в возрасте 27 лет, то в нем присутствовало моцартовское начало». Эти слова сказал о Есенине Борис Пастернак.

* * *

Когда я жил на этом свете

И этим воздухом дышал,

И совершал поступки эти,

Другие, нет, не совершал;

Когда помалкивал и вякал,

Мотал и запасался впрок,

Храбрился, зубоскалил, плакал -

И ничего не уберег;

И вот теперь, когда я умер

И превратился в вещество,

Никто - ни Кьеркегор, ни Бубер -

Не объяснит мне, для чего,

С какой - не растолкуют - стати,

И то сказать, с какой-такой

Я жил и в собственной кровати

Садился вдруг во тьме ночной...

* * *

"Пидарасы", - сказал Хрущев.

Был я смолоду не готов

Осознать правоту Хрущева,

Но, дожив до своих годов,

Убедился, честное слово.

Суета сует и обман,

Словом, полный анжамбеман.

Сунь два пальца в рот, сочинитель,

Чтоб остались только азы:

Мойдодыр, жи-ши через и,

Потому что система - ниппель.

Впору взять и лечь в лазарет,

Где врачует речь логопед.

Вдруг она и срастется в гипсе

Прибаутки, мол, дул в дуду

Хабибулин в х/б б/у -

Всё б/у. Хрущев не ошибся.

* * *

Есть горожанин на природе.

Он взял неделю за свой счет

И пастерначит в огороде,

И умиротворенья ждет.

Семь дней прилежнее японца

Он созерцает листопад,

И блеск дождя, и бледность солнца,

Застыв с лопатой между гряд.

Люблю разуть глаза и плакать!

Сад в ожидании конца

Стоит в исподнем, бросив в слякоть

Повязку черную с лица.

Слышна дворняжек перепалка.

Ползет букашка по руке.

И не элегия - считалка

Все вертится на языке.

О том, как месяц из тумана

Идет-бредет судить-рядить,

Нож вынимает из кармана

И говорит, кому водить.

Об этом рано говорить.

Об этом говорить не рано.

* * *

Как ангел, проклятый за сдержанность свою,

Как полдень в сентябре - ни холодно, ни жарко,

Таким я делаюсь, на том почти стою,

И радости не рад, и жалости не жалко.

Еще мерещится заката полоса,

Невыразимая, как и при жизни было,

И двух тургеневских подпасков голоса:

- Да не училище - удилище, мудила!

Еще - ах, Боже ты мой - тянет остриё

Вечерний отсвет дня от гамака к сараю;

Вершка не дотянул, и ночь берет свое.

Умру - полюбите, а то я вас не знаю...

Подняться, выпрямиться, вздрогнуть, чтобы что:

Сказать идите вон, уважьте, осчастливьте?

Но полон дом гостей, на вешалке пальто.

Гостей полным-полно, и все молчат, как в лифте.

NN без лифчика и с нею сноб-юнец.

Пострел из Зальцбурга и кто-то из Ростова.

И птичка, и жучок, и травка, наконец,

Такая трын-трава - и ничего другого.

Сергей Гандлевский